* Reportagem originalmente publicada em setembro de 2006

A indústria automobilística brasileira começou com o verbo “montar”.

A Grassi, fabricante de carrocerias, montava ônibus desde 1908 (e o fez até 1970). A Ford começou a montar seu Modelo T, o Ford “Bigode”, em 1919. Seis anos depois, a General Motors implantou uma linha de montagem no Brasil. A International Harvester passou a montar caminhões em 1926. Naqueles tempos, o “produzir” ainda não era conjugado.

Mas a presença dos dois maiores fabricantes americanos – Ford e GM – assegurou uma rede ampla de revendedores e a familiaridade com o consumidor brasileiro.

Após a Revolução de 1930, que tirou do poder os grupos agroexportadores, Getúlio Vargas implantou uma nova mentalidade no governo que seria uma espécie de embrião do que viria a nascer em 1956.

“Era a vez do positivismo, preocupado principalmente com a proteção e a promoção da indústria e de escolas normais e técnicas”, diz Benedicto Heloiz Nascimento, professor do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP.

Mas a largada para que nossas ruas e estradas passassem a ser ocupadas por carros feitos aqui veio com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Foi quando começou a contagem regressiva para a criação do GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), que regulamentou essa indústria logo no início do governo Kubitschek.

No fim dos anos 40, o Brasil – como boa parte do planeta – mantinha uma frota envelhecida de carros, utilitários e caminhões americanos e europeus dos anos 30. A produção de matéria-prima e os fabricantes se voltavam para o esforço de guerra. Fazer veículos militares era prioridade.

Durante o conflito, o mercado nacional teve de improvisar soluções para a escassez da gasolina e a falta de peças de reposição de carros e caminhões.

Para o primeiro problema, a saída foi usar o gasogênio, gerado pela queima de carvão. Já os itens de manutenção passaram a ser produzidos por empresas locais, como as que fundiam chapas para fogão a lenha ou forjavam lâminas de facas. Afinal, não havia sentido para o crescimento rápido dos fabricantes de autopeças enquanto não houvesse montadoras.

Ainda assim, de 1941 até o fim da guerra, em 1945, o número de fábricas de autopeças cresceu dez vezes, chegando a 50.

Vale lembrar que eram construídas aqui, desde 1929, cabines e carrocerias de caminhões. Esse cenário daria origem a uma série de fornecedores que mais tarde viriam a suprir a fabricação local de automóveis.

Era necessário renovar nossa frota e a situação trabalhava a favor. “Terminada a Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou por um período de euforia cambial, quando as reservas líquidas em moedas estrangeiras, que, em 1939 se situavam em torno de 71 milhões de dólares, elevaram-se substancialmente para mais de 700 milhões de dólares em fins de 1945”, relata Sydney A. Latini, em seu livro Suma Automobilística, da Editora Tama, de 1984.

Latini trabalhou diretamente com Lucio Meira, secretário do GEIA de maio de 1957 a outubro de 1963.

Na época, a inflação galopante ajudou a tornar atraentes produtos importados, como carros e autopeças. Entretanto, nossas reservas e superávit comercial se formavam com moedas européias não-cambiáveis, enquanto as importações envolviam, na maioria dos casos, pagamentos em cada vez mais escassos dólares.

O resultado era previsível: a grande reserva foi se esvaindo no envio de divisas para o exterior. Mas o progresso dependia também de outros gastos, como a importação de máquinas e matérias-primas diversas e os necessários para a produção de energia elétrica.

O governo precisava agir e o fez tomando medidas com o objetivo de restringir as importações de veículos automotores e autopeças – política iniciada em 1947 e acentuada em 1952 –, os maiores responsáveis por essa sangria.

Entre 1945 e 1952, o Brasil gastou mais com veículos e produtos automotivos do que importando petróleo e derivados ou trigo. Face ao câmbio favorável, os europeus ganharam espaço no mercado nacional.

Se antes nossas ruas eram tomadas por carros americanos, em 1950 passou a ser da Inglaterra que mais importaríamos automóveis de passeio. Em 1954, a Alemanha também superou os produtos vindos de Detroit.

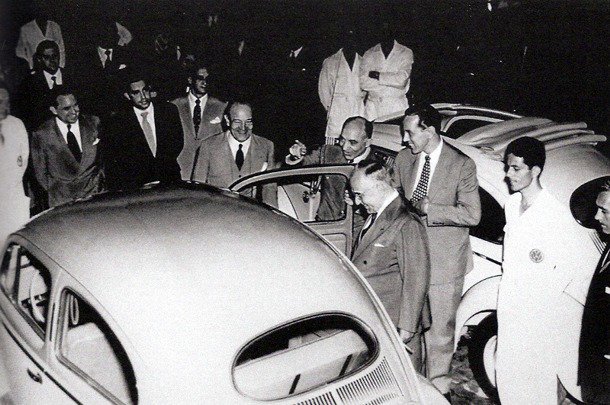

Dando continuidade às investidas iniciadas por Getúlio Vargas, em 16 de junho de 1956 Juscelino Kubitschek instituiu o GEIA, órgão que estabeleceria e supervisionaria normas para a criação da indústria automobilística brasileira, sob o comando do almirante Lucio Meira.

A fabricação local era um dos alicerces do governo JK, que prometera o progresso de 50 anos em cinco e tinha a indústria e o transporte como dois de seus focos de atuação.

Produzir automóveis aqui significava criar um parque industrial formado não só por fábricas, mas também por uma rede de fornecedores de autopeças e serviços periféricos de infra-estrutura. A arrancada promovida por JK só se tornou possível graças a providências anteriores.

Carros aos pedaços

Dois fatores foram vitais para a implantação de nossa indústria automobilística.

Um foi a Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada em Volta Redonda (RJ) em 1946 para alavancar a siderurgia brasileira. O outro foi a Petrobras, que a partir de 1953 aumentaria gradualmente a autonomia nacional na produção de petróleo e derivados.

Como importar máquinas e ferramental era oneroso demais e o Brasil possuía o maior mercado da América Latina no setor automobilístico, Lucio Meira não obteve sucesso na tentativa de convencer fabricantes estrangeiros a se instalar aqui.

Embora passassem por um momento de expansionismo para o exterior, devido à saturação de seus mercados internos, os grandes fabricantes mundiais julgavam inviável fazer carros no Brasil. Diziam que não encontrariam mão-de-obra especializada, matérias-primas e o parque industrial necessário para se estabelecer.

Ainda como responsável pela Subcomissão de Jipes, Tratores, Caminhões e Automóveis, ligada à Comissão do Desenvolvimento Industrial (CDI), que era subordinada ao Ministério da Fazenda do governo Getúlio Vargas, Meira começou a forjar meios de mudar esse quadro a partir de 1952.

O primeiro passo foi limitar a importação de peças de reposição já produzidas no Brasil. Em abril de 1953, veio um salto rumo ao GEIA. Foi proibido importar carros inteiros. Isso fez com que a Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Willys-Overland se tornassem fábricas nacionais.

Até Preston Tucker, que fez poucas unidades do seu ousado Tucker Torpedo em 1948, nos Estados Unidos, veio ao Brasil sondar a possibilidade (não concretizada) de fazer um esportivo chamado Carioca.

No ano seguinte foi constituída a Comissão Executiva da Indústria Automobilística (Ceima), que só não deslanchou em função da morte de Vargas e suas conseqüências políticas.

Em dezembro de 1955, a Sofunge (Sociedade Técnica de Fundições Gerais) funde o primeiro bloco de motor no Brasil, de um caminhão Mercedes. No ano seguinte, JK nomeou Lucio Meira seu ministro da Viação e Obras Públicas.

Após a criação do GEIA, estavam traçadas as metas para o setor. Além de cerca de 30% dos componentes dos veículos importados já terem fornecedores nacionais, como baterias e velas, ganhariam as ruas os primeiros carros de passeio fabricados no Brasil, Romi-Isetta e DKW-Vemag Universal.

Conforme previa o GEIA, até 1960, 90% do peso dos caminhões e utilitários vendidos no Brasil deveria ser de componentes nacionais. Para automóveis de passeio, 95%. Esses objetivos seriam não só atingidos como ultrapassados. Nascia a indústria automobilística brasileira.